在波涛翻滚的牤牛河边,燕国大军正以风卷残云之势扫荡着东胡骑兵;坐镇在桃山主峰上指挥这场大战的燕军统帅秦开站在风中猎猎作响的帅旗下,环顾四周,燕军正以摧枯拉朽的攻势追逐着狼奔豕突的东胡人,秦开露出了胜利的微笑,他将出征前燕昭王赐予的宝剑插入剑鞘之中,心中想到这场大战的胜利,终于解除了燕国北边的威胁,巩固了国家安全,报答了燕昭王的知遇之恩,同时也为自己多年来屈身在东胡做人质的侮辱报了“一箭之仇”。

北击东胡筑长城

这是发生在燕昭王12年,也就是公元前300年(一说为公元前283年)的事情。这次燕国主动进攻东胡的行动历史上称之为“秦开却东胡”,这次北击东胡使强盛的东胡向北退却了500多公里,燕国的势力达到今奈曼旗的土城子、青龙山一带地方。

通辽位于蒙东,地处祖国北疆,沃土万里,水草丰美,草长莺飞,是个景物气候宜耕宜牧的可爱的地方。滔滔滚滚的西辽河流淌了千百万年,培育了中华文明源头之一的西辽河文明,而通辽市就位于西辽河流域的中心地区,悠远绵长的西辽河文明给通辽文化赋予了醇厚的底蕴,为通辽文化大市建设提供了不竭的动力。

这里既是西辽河文明的心脏地区,也是科尔沁文化的腹心地带。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊的科尔沁大草原是我国北方少数民族繁衍生息的摇篮。从称雄草原强盛一时的东胡,骁勇善战的乌桓、鲜卑,建立大辽统治中国北方200余年的契丹,到一代天骄的蒙古,这些马背民族在这里上演了一幕幕有声有色的历史活剧,给苍远辽阔的大草原涂抹了多姿多彩的图案。同时这里也是较早纳入中原王朝统治的地区,在今通辽市南部奈曼旗、库伦旗一带早在战国时代就纳入了战国七雄之一的燕国的版图。今奈曼旗青龙山镇境内的善宝营子(亦称沙巴营子)古城最初建于战国时代的燕国,秦和西汉继续沿用。而且善宝营子古城也是西汉王朝设治管辖的县城之一。

曾几何时,西辽河两岸旌旗猎猎烽烟滚滚硝烟弥漫,咚咚战鼓响彻西辽河两岸。在那遥远的古代,今天通辽南部的奈曼旗、库伦旗一带是中原农耕文化与草原游牧文化的交接过渡地带和文化交融之所。遥想风云激荡的战国秦汉时代,这里曾经是中原农耕文明与北方游牧文明等各方势力争雄逐鹿的战场。强大的北方游牧民族东胡人一度是这片大地的主人。作为战国七雄之一的燕国与东胡人在这一带进行了你方唱罢我登场的系列表演,而作为战国时期燕国燕昭王时期中兴名将的秦开也曾经在通辽留下了自己的行动轨迹。

秦开,燕国一代名将,他为燕国开疆拓土立下了汗马功劳。西汉著名史学家司马迁在其所著的《史记》卷110匈奴列传第50中对秦开及其孙秦舞阳做了记载:“其后燕有贤将秦开,为质于胡,胡甚信之。归而袭破走东胡,东胡却千余里。与荆轲刺秦王秦舞阳者,开之孙也。燕亦筑长城,自造阳至襄平。置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡”。将《史记》这段话的原文意译为现代文就是燕国的贤将秦开曾经作为燕国和东胡交换的人质生活在东胡境内,也就是说他曾经到达过今通辽市南部奈曼旗、库伦旗一带做过东胡人的人质。而且他在东胡做人质期间对东胡人和蔼可亲,平等待人,曾经和东胡人打成一片,得到了东胡人的信任,充分了解了东胡人的军事实力和布防情况,熟悉了东胡游牧作战的组织和技术,这就为燕国由过去单纯防御东胡而转向主动出击东胡创造了有利的条件。做人质期满后秦开返回燕国,此时正是燕国“一代明君”燕昭王统治时期,当时燕国国势越来越强盛,于是命令熟悉东胡生活习惯和了解东胡作战情况的秦开北击东胡,东胡向北退却了千余里,于是燕国势力便达到了今通辽市南部的奈曼旗、库伦旗一带,乃至向北更远的地方。

爷孙两代辨忠勇

燕国一代名将秦开虽然名垂青史,为燕国开疆拓土立下了汗马功劳。但在人们的心目中秦开的普及程度似乎远不如他的孙子,他的孙子秦舞阳更为人们所熟知。因为秦舞阳是荆轲刺秦王的副手,但在刺秦行动中表现懦弱,战战兢兢,成为胆小怯懦的典型。据《史记》记载:燕国太子丹为了刺杀秦王嬴政,派刺客荆轲和秦舞阳出使秦国,伺机在秦王接见时刺杀秦王,于是才留下了易水送别中的“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的慷慨悲歌和秦王大殿上“图穷匕首见”的典故。荆轲到达秦国后,带着价值千金的财物,以优厚的礼物赠送给秦王的宠臣中庶子蒙嘉。蒙嘉事先为他对秦王说:“他们诚惶诚恐不敢自己来向大王陈述,恭谨地砍下樊於期(樊於期,原为秦国将军,因得罪秦王嬴政而逃亡燕国)的头颅,和献上燕国督亢一带的地图,用盒子装好,燕王很慎重的在朝廷将它送出,派使者来禀告大王。”秦王听了之后,非常高兴。于是穿上朝服,设九宾的礼节,在咸阳宫接见燕国的使者。

当荆轲到了秦王大殿,荆轲捧着装有樊於期头颅的盒子,秦舞阳捧着装有督亢地图的匣子,依次进来。到了台阶下,秦舞阳害怕得变了脸色,秦国群臣感到奇怪。于是荆轲回过头来对秦舞阳笑了笑,走上前对秦王抱歉说:“北方偏僻边远地区的小人物,从未见过天子,所以有些害怕,希望大王能够原谅他,让他完成他的使命。”秦王对荆轲说:“起来吧,取来舞阳所拿的地图!”于是荆轲取来秦舞阳所持地图呈献给秦王,秦王打开地图,地图展示后藏于图中的匕首出现,荆轲左手抓住秦王的袖子,右手持匕首刺向秦王,未刺中。秦王大惊,扯断袖子,想要拔剑却因剑太长无法拔出,于是环柱而走,荆轲绕柱追赶。在危急时刻秦王御医夏无且将他手里的药袋砸向荆轲,给秦王拔剑争取了时间,秦王拔出佩剑,挥剑砍断荆轲左腿,荆轲把匕首投向秦王,没有击中,只击中了铜柱。秦王又砍击荆轲,荆轲受了八处剑伤。荆轲自己知道事情不能成功了,便靠着柱子笑着,像撮箕一样地张开双腿坐在地上骂道:“事情之所以没有成功,是想活捉生擒你,一定要得到约契来回报燕太子丹啊!”秦王的侍卫一拥而上斩杀了荆轲。

历史不能假设,假如秦舞阳在谋刺秦王的行动中镇定自若,与荆轲同时靠近秦王,两人同时行动,那样的刺杀效果如何呢?按照秦国法律,在秦王大殿上侍俸的群臣,不能携带兵器;那些宫廷侍卫握着武器,都在殿下侍候,没有君王的命令是不能上殿的。在这种情况下,两人合作刺杀秦王成功的可能性要大很多。正因为秦舞阳的露怯,致使荆轲孤立无援,刺秦行动功败垂成。其实据《史记》卷86刺客列传第26的记载:作为“官三代”的秦舞阳少年时是燕国有名的勇士,别人不敢同他正眼相看,这说明秦舞阳是个勇士。但在荆轲刺秦王中的表现说明他只有对比他弱的人的欺负,而没有作为强者真正的勇敢,在强者面前,他的真实心态活灵活现的表露无遗,所以他又不能算作是真正的勇士。秦开与秦舞阳祖孙两人对比,秦开才是真正的勇者。

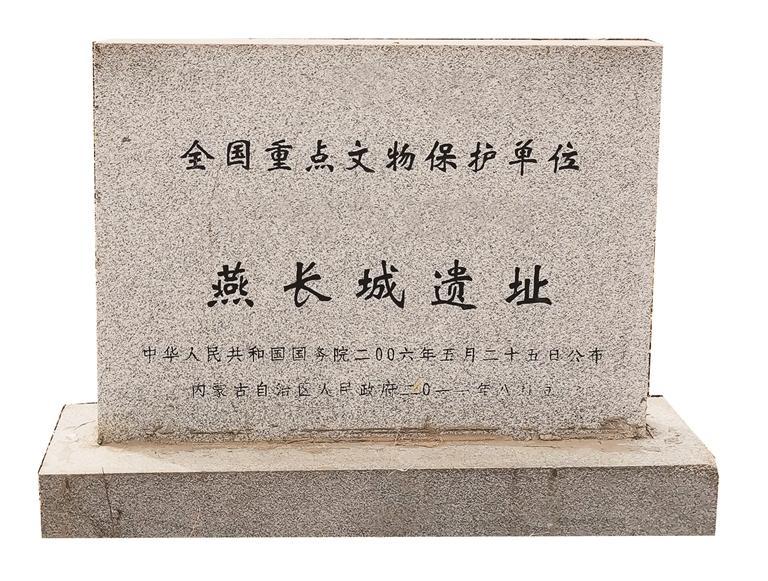

通辽大地存遗址

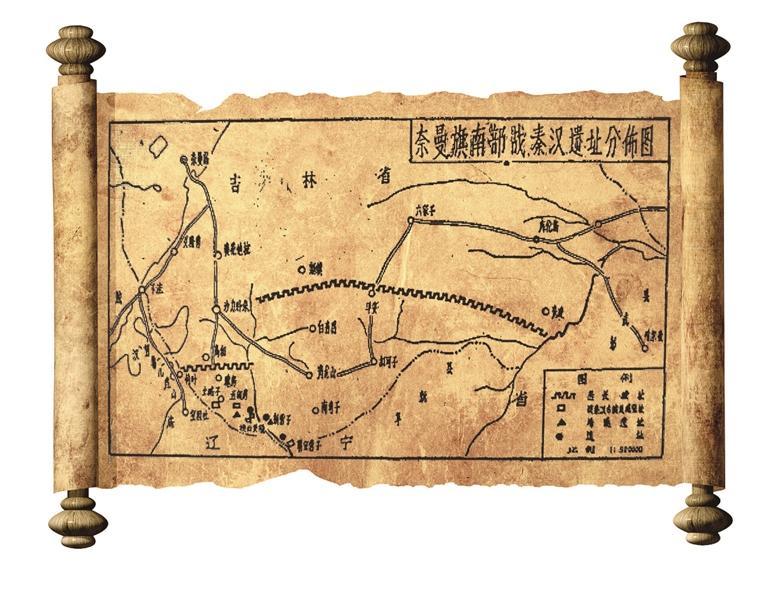

秦开北击东胡使燕国势力达到今通辽市南部奈曼旗、库伦旗一带也得到了考古遗址和遗迹的实证,秦开北击东胡后燕国修筑的长城及城池、烽燧遗址至今犹存。据魏贤先生1985年3月发表于《哲里木盟文史资料》第一辑的《奈曼旗出土文物概貌及其历史沿革》一文记载:“这段长城西自独石口,经围场、赤峰,由敖汉旗宝国吐乡荷叶花村之西蜿蜒而来,经奈曼旗土城子乡的高和村、西岗屯后,去塘坊、苇塘、七家子、杏树园子等村,直抵牤牛河边。之后,以牤牛河为屏障(代城)向北沿河40里后,在牤牛河东的蟒石沟,又向东延伸,绕过蛤蟆山北麓,穿过大榆树、扣根南、哈力干图、双合兴,伸向库伦旗平安乡的西下洼,再蜿蜒东南,直至库伦旗先进乡,然后进入辽宁省阜新蒙古族自治县境内。在奈曼旗这段,长约250华里”。距离奈曼旗委旗政府所在地大沁他拉镇约七、八十公里左右的善宝营子古城和距离大沁他拉镇约五、六十公里左右的土城子古城经专家考证均是燕秦汉时期的县治或郡治。

1973年吉林省考古队和吉林大学考古系对善宝营子古城进行了考古钻探和发掘,出土2000多件燕秦汉时期的历史遗物,特别有价值的一件只剩腹壁的秦陶量残片,上面刻有秦始皇统一度量衡的诏书和铭文。善宝营子古城的位置及秦陶量的出土,证明了通辽市奈曼旗南部的青龙山一带已经纳入秦朝版图,秦始皇的政令已经达到了今通辽市境内。专家考证认为善宝营子古城为西汉时县治所在,但究竟是西汉时哪个县的县治专家观点各异。著名东北史专家已故吉林大学教授张博泉先生发表在《吉林大学学报》1979年第2期的《汉辽西郡狐苏县城址初探》及其后陆续出版的《东北地方史稿》《东北古代民族·考古与疆域》《甫白文存》等书中的观点认为善宝营子古城是西汉辽西郡狐苏县县城遗址;著名考古学家李殿福先生发表于《辽宁大学学报》1982年第2期的《西汉辽西郡水道、郡县治所初探——兼论奈曼旗沙巴营子古城为西汉文成县》一文中认为沙巴营子(即善宝营子)古城为西汉辽西郡文成县。也有专家认为善宝营子古城是战国时燕国名将秦开北击东胡后燕国在东胡故地设置的五个郡之一辽西郡的郡治所在,此说见原黑龙江省社会科学院历史研究所学者孟广耀先生以笔名孟古托力发表在《黑龙江社会科学》2002年第4期《战国至秦东北地区华夏人口探讨》一文,文中认为:“辽西郡管辖今辽宁省西部偏中,治于奈曼旗沙巴营子(善宝营子)古城或朝阳市附近”。尽管学者研究见仁见智,但善宝营子古城是战国秦汉时期辽西郡的县治得到了大部分学者的认同。

奈曼土城子城址位于通辽市奈曼旗土城子镇土城子村西南一公里处。目前学术界对土城子古城城址研究观点歧义较大,吉林大学教授张博泉先生以及吉林大学原考古学系主任魏存成教授认为此城是西汉辽西郡宾从(徒)县治所;李殿福先生认为土城子古城为西汉辽西郡新安平县治所。诸说虽未完全统一,但秦汉时期今天的通辽市南部纳入中原王朝统治则无任何异议。而把这块土地纳入中原王朝版图的最大功臣就是曾在这一带“为质于胡”的燕国名将秦开。

从此通辽市南部地区纳入了郡县管辖的范围,使边疆各族与中原的联系更加的加强了。

开发通辽留英名

遥想2000多年前的秦开在通辽大地上的行迹,“为质于胡”时秦开的表现肯定是低调谦恭的,负有特殊政治使命的秦开为了“取信于胡”而虔诚、谨慎、谦逊、恭敬,因而得到了东胡人的信任。正因如此他也在东胡学到了骑兵作战的战术,对东胡的政治及军事情况也是了如指掌。秦开为人质期满回到燕国时,燕昭王十分高兴,于是燕昭王授命秦开“挂帅”出征东胡,那时的秦开英姿勃发羽扇纶巾,他雄赳赳气昂昂地率领燕国大军出征北伐,大军气势如虹,一路向北,势如破竹,北击东胡千余里,使燕国势力达到今天的通辽市南部的奈曼旗、库伦旗一带。可以说秦开一生的高光时刻是在通辽境内实现的。为巩固燕国北部边防,燕国北击东胡后在今天的通辽市南部修建了长城、城堡、烽燧,使这里成为烽燧相望、关隘城堡相接、村郭相连的繁荣之地。

暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣。站在残破的古城墙边,遥望着流淌了千百万年弯弯曲曲的牤牛河,仿佛听到了当年将士们征战拼杀的金鼓之声,听到了烈马的长嘶和凯旋的号角。

历史的硝烟已经飘逝的很远很远,淹没在牤牛河的滚滚波涛中。但燕国名将秦开在通辽大地上的行迹却愈发清晰,正因为秦开的北击东胡才有了通辽境内一系列城池烽燧的建设,才有了燕北长城的修建,才有了中原文化的流入,才有了中原农耕文明和草原游牧文明的融会贯通。

燕国北长城遗迹仍存,历经2000多年的风雨剥蚀至今仍蜿蜒穿行于通辽市南部的荒山野岭之中,成为记录通辽历史的地标性建筑。战国时期燕国的一代名将秦开,是历史记载上中原人开发通辽地区的第一人,他与燕国北长城作为通辽历史的划时代作用,将永垂不朽,是通辽人抒发思古幽情和景仰先贤的精神高地。