文图/本报记者 王利平 康桂君

草原上流传着这样一个传说:当一个母驼弃羔,为了让母驼回心转意,主人拉起了潮尔,母驼听到沧桑凄楚的潮尔琴声感动得掉下眼泪重新接纳了驼羔,孤独的驼羔终于回到了它妈妈身边。这个故事充分体现了潮尔独特的艺术魅力和情感力量……

时光漫漫,岁月悠悠,潮尔从历史和传说中走来,一路传唱草原的变迁,诉说着草原儿女的幸福生活。今天让我们走进国家级非物质文化遗产代表性项目潮尔(蒙古族弓弦乐),聆听古老的天籁回响。

潮尔的发展与变迁之路

潮尔是蒙古族外弓弦乐器,声音浑厚、悠扬,元代时期就在草原上广为流传,并成为宫廷音乐的主要演奏乐器之一。它的主要功能是在祭祀、庆典、婚宴、那达慕、民间娱乐等活动中,为吟唱科尔沁英雄史诗“蟒古思因乌力格尔”、胡仁乌力格尔、民歌演唱伴奏,亦可用于独奏和合奏。

潮尔源于科尔沁,随着科尔沁蒙古部落逐渐形成,作为蒙古民族特有乐器之一的潮尔开始在科尔沁草原流传。人们用潮尔诉说古老的历史传说,歌唱天堂草原,倾诉人间悲欢离合,赞美幸福生活,表达甜美的爱情。潮尔的传承有一定家族性、民间性。以王府和寺庙的琴师为骨干,以广大民间艺人为主体,以宫廷音乐和民间业余活动方式相结合,代代相传。

近70多年间,潮尔经历了由20世纪 50年代的辉煌鼎盛到 20世纪末的急剧衰落、濒临消亡。

1950年,潮尔大师色拉西陪同内蒙古自治区文工团进京参加中华人民共和国成立一周年庆典演出,第一次向全国人民展示了科尔沁潮尔的魅力,不仅轰动了首都文艺舞台,还荣幸地受到毛泽东主席、周恩来总理等党和国家领导人的亲切接见。

1957年,色拉西大师被邀请到内蒙古艺术学校,开设了潮尔教学课程。从此,近千年来一直以口传心授为传授方式的马尾胡琴类乐器一步跃升到了学校课堂教学这一史无前例的高度。当时正值新中国成立不久,色拉西大师在党的民族政策的关怀下,造就了20世纪50年代潮尔鼎盛辉煌的历史业绩。

1968年,潮尔巨星色拉西大师不幸逝世,潮尔发展逐渐衰落,陷入低谷,到20世纪末已“奄奄一息”、濒临失传,几乎无人问津。

2006年末,色拉西大师的弟子、著名作曲家美丽其格先生向内蒙古自治区党委宣传部提出了关注和恢复科尔沁潮尔艺术的建议和要求,立即引起重视,随即拨发专项资金,由内蒙古自治区文化厅艺术创作中心承办了为期一个月的“全区首届色拉西潮尔培训班”,从此开启了潮尔“起死回生”的序幕。

2007年“纪念潮尔艺术大师色拉西诞辰120周年暨潮尔艺术研讨会”召开,再到之后的“全区潮尔艺术传承人培训班”开班,这一系列活动几乎扭转了潮尔濒临失传的局面。

2009年4月,潮尔已被列入内蒙古自治区级第二批非物质文化遗产名录。2014年7月,潮尔被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

随着传承、保护非物质文化遗产工作的深入推进,如今,潮尔出现了逐渐复苏的喜人景象。

制琴师石晓涛:只为追求更好的音色

石晓涛是通辽市非物质文化遗产潮尔制作传承人,也是通辽市科尔沁潮尔协会会长,多年来他坚守民族乐器制作技艺,为通辽地区潮尔文化传承贡献了自己的力量。

1980年,石晓涛出生于科左中旗腰林毛都镇车家子嘎查。他自小喜欢科尔沁民歌,也会拉马头琴,高中毕业后以音乐特长考入了内蒙古民族大学音乐学院音乐学专业。1998年,石晓涛拜自治区蒙古族拉弦乐器制作非遗传承人包雪峰为师,学习制作蒙古族拉弦乐器。

2005年,大学毕业的石晓涛自己开厂,开始制作马头琴、四胡、潮尔等民族乐器。2007年,他在“纪念潮尔艺术大师色拉西诞辰120周年暨潮尔艺术研讨会”上,听到潮尔演奏深受震撼,并对这个古老的乐器产生了浓厚的兴趣。

“潮尔跟马头琴声音不一样,演奏技法和表达方式也不相同,给民歌伴奏更有韵味。”自那时起,石晓涛开始跟师傅深入学习潮尔制作技艺。经多年努力,他学会了生产制作潮尔琴及各种蒙古族民族乐器制作的技术要领,现在已成为行业的领军人物。

记者问道,从业以来哪个潮尔琴是他最好、最满意的作品时,他微笑着说:“制琴师的作品没有最好,只有更好。”

“这个潮尔是皮制的,有音梁音柱,是我改良的一款,声音比较大、稳定,更适用于乐队乐器合奏。这个是传统的倒梯形、皮面的潮尔,没有音梁音柱,这两把琴的音色有一些差别。有音梁音柱的音色单一,传统的最起码有两种声音,而且更浑厚。”

所谓欲先善其事,必先利其器,一把适合的乐器对演奏者和学习者都非常重要。在石晓涛的带领下记者走进他的工作室,各式各样的潮尔和马头琴琳琅满目,他对每把琴的特点如数家珍。之后他随手拿起几个潮尔琴演奏,展示不同材质、不同构造的琴声区别。

石晓涛制作潮尔经历了几个不同时期。第一时期是系统学习理论知识和技术,他跟师傅学习不同类型传统潮尔的制作方法,打下了坚实的基础;第二时期是创新探索,由于蒙皮的潮尔一旦受潮音色就会受影响,为了让潮尔在合奏中音色更加和谐,他加了音梁音柱。他还尝试制作了许多不同造型、不同音色、不同构造的潮尔琴;第三时期是返璞归真,在无数次尝试中,他发现还是传统的琴声最动人。如今,他坚持使用传统制作方法,明确了制琴尺寸、构造,在保留潮尔远古音质音色和外观的前提下,不断改进制作工艺,努力让潮尔琴更贴合现代社会的需要。

来到制琴室,只见潮尔的不同部件分类摆放在各处,石晓涛的弟子王宝龙正在做琴杆,他一遍遍地打磨,直到符合琴杆标准。

“潮尔制作要会木工、皮毛加工、木工雕刻等工艺,选材和工序也很有讲究,做一把潮尔至少需要7天,这就要求制琴师心性稳定,耐得住寂寞,所以能坚持学下去的人不多。”

石晓涛先后教过10多个学生制作潮尔,现在有两个弟子在他的工作室工作。王宝龙是潮尔制作的第六代传承人,已经学习14年,并以此为生计。

不会演奏的“木匠”不是一个好制琴师。石晓涛介绍,制琴过程中最难的一步是调音色。每做完一把潮尔琴,他都会演奏一曲,跟弟子们听音色,讨论有没有问题,再根据具体情况调整修改各个结构“部件”。

“色拉西老师的潮尔琴音色很有特点,我做梦都想做出一把那样音色的琴,一直在尝试,一直没成功,这也是许多潮尔制琴师的追求,我们总要先把那些传统、经典的东西弄明白,留给后世,再谈创新。”

把潮尔制作技艺发扬光大,让雄浑的琴声传向更远的地方,是石晓涛最大的心愿。为此,他个人出资与内蒙古民族大学、科尔沁潮尔协会一同举办了首届通辽市“蒙元杯”潮尔大赛;为通辽市蒙古族中学免费提供潮尔琴10把,用于传承教学使用;在通辽市蒙古族学校、通辽蒙古族中学、内蒙古民族大学等学校开设潮尔特色班,提高潮尔普及率与知晓度;为愿意学习潮尔演奏的学员免费提供潮尔琴;2020年至2022年间,多次开设潮尔培训班,培训人数达200余人次……

2015年石晓涛被评选为通辽市级非物质文化遗产代表性项目“潮尔琴制作技艺”代表性传承人;2018年10月,在“一带一路、敖包相会”全区首届科尔沁民歌大赛中荣获优秀组织奖;2018年11月,在全区“科尔沁杯”乌力格尔大奖赛中荣获优秀组织奖;2018年12月在“一带一路、敖包相会”“科尔沁杯”内蒙古自治区首届马头琴演奏大奖赛中荣获传承奖和优秀组织奖。

“传承人是潮尔制作传承保护工作中的重要一环,我会继续发扬精益求精的工匠精神做好琴,也会努力发挥传承人‘传帮带’作用,为潮尔制作技艺传承贡献自己的力量。”石晓涛说。

潮尔的制作与结构

早期的潮尔制作工艺比较简单,琴头是长方形的,没有任何装饰。后来琴师和匠人在琴的造型上做了很多装饰。

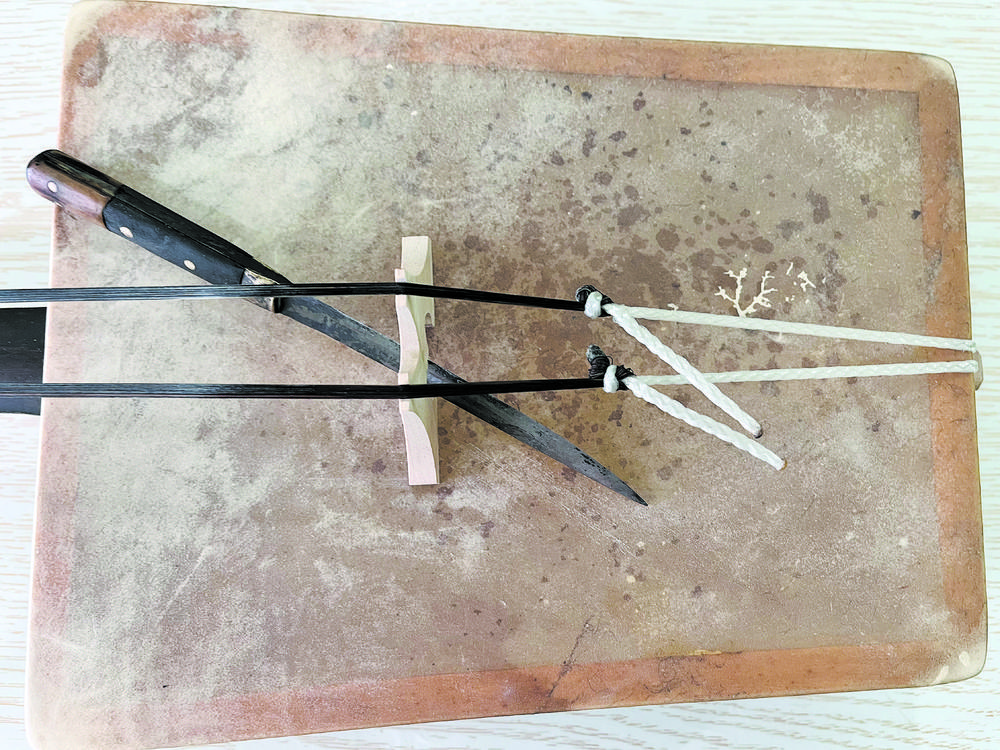

潮尔的结构比较严谨,有琴头、弦轴、琴杆、琴弦、琴箱、琴码、琴弓和蒙古刀等主要部件。琴箱有倒梯形、正梯形、方型、六面型等,前面用羊皮、马皮、牛皮蒙面,背面设有音孔;琴头也有不同造型,有马头、鹿头、龙头、人头等雕刻的;琴弦固定在琴箱低部连接到琴尖部两个弦轴上,琴码分上下两个;琴弦和弓弦均用马尾制作,两根琴弦“外高音”“内低音”,能演奏出自然泛音、人工泛音和非常优雅的合声(两声部)效果。

制作潮尔需要木材、动物皮、鬃毛等材料。木材一般选用硬杂木,琴箱一般以动物皮为琴面,在皮质的选择上,用科尔沁地区常见的家畜,如马皮、牛皮或羊皮等。

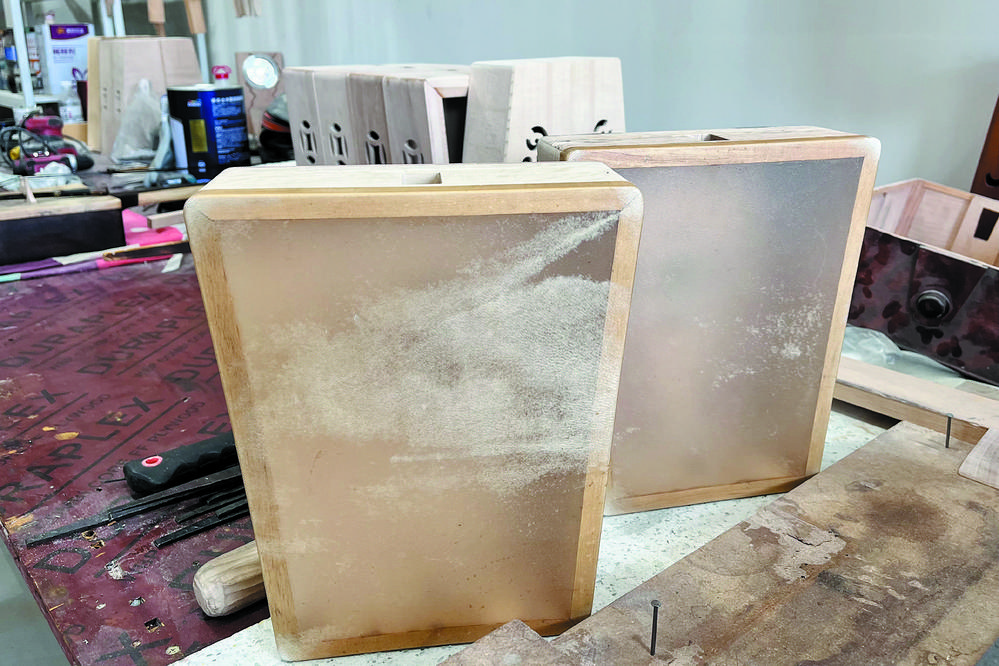

琴箱分为上板、下板、侧板、背板、箱面。背板通常有铜钱形图案的音孔,三块板作卯榫胶合固定后形成琴箱雏形。随后进行至关重要的箱面蒙皮环节。生皮要做去毛处理,皮子厚薄要适中。蒙皮前,按制作尺寸剪裁适当大小的皮子,然后放入水中泡软后,擦干皮子边缘的水。在皮面内侧接触木框部分涂浓胶,在箱框接触皮子部位也涂上浓胶,把皮子蒙在木框上,周边用绳子拉紧。待皮子绷紧后固定,放在阴凉处阴干。待皮子干透后去除绷紧绳,琴箱侧边留一条宽皮边,再去除修理多余的皮子。最后一步清理木板上的胶痕,用砂纸对琴箱木质部分进行打磨,这样一个皮面琴箱就做好了。

传统的民间潮尔琴流传至今已经形成固定的形制标准。传统潮尔琴杆用整块硬杂木制成,琴头下部装有两支紧弦木轴,头部直杆形,没有雕刻装饰。潮尔的琴码通常做得非常高,这使得琴弦与指板之间的距离较大。

传统潮尔琴的琴弦由两束马尾组成。对于如何选择马尾,民间有一定的标准。

制作潮尔琴的琴弦最好选用三角形黑色的公马尾作琴弦,抗拉强度较强,耐磨,手感顺滑。选好马尾后洗净、捋顺,再将其拴到琴与弓上,做琴弦和弓毛。

琴弓的作用是通过琴弓上的马尾摩擦琴弦而产生振动,将产生的振动能量通过琴码传导给面板使其产生振动,并使琴箱产生共鸣而发出乐音。传统潮尔琴琴弓长有一定的规格标准。弓杆由竹竿或藤条柳条制作,弓头与手把由一束马尾连接而成,弓毛非常松弛。

上油漆是制琴环节中重要的一个步骤。油漆的作用一是美化、二是保护琴体。现在制作传统潮尔琴一般用油性漆和酒漆。选对油漆,潮尔琴经过长时间使用也能鲜亮如初,持久耐用。

所有部件制作完成后就到了装配和调整环节,潮尔琴的装配和调整,对演奏性能和发音至关重要。首先把琴杆尾部穿入箱体,琴杆与箱体结合要保证一定角度,结合面一定要严密无缝隙,以防琴弦拉紧后,琴杆被拉扯倾斜。第二步把拉弦皮块上的方孔套在琴箱底露出的杆尾方头上,把皮块转至琴面延长至一定距离处,再套住马尾束疙瘩打结。两根拉条的外侧系高音弦,内侧系低音弦。第三步,把每束马尾捋顺后拉至琴杆上部琴头根部位置,用线扎紧后编成辫子,长度要超过木轴孔长度,后用线扎紧其余放散,把编好的琴弦穿入琴头槽中再穿入琴轴杆孔中拧紧。第四步,在琴箱面中部靠上位置装上琴码,在琴码的舒气孔中要斜插一把蒙古刀,插在琴面板正面左侧或右侧均可,不同的插刀位置会带来音色上的变化,但刀柄一定搭在面板边框上。琴码插上刀后不停调整,直到声音清晰为止,这样一把潮尔琴就组装完成,可以使用了。

潮尔琴不使用时,要取下蒙古刀,以防皮面长时间受琴码下压而下陷影响音色和使用,琴需要安放在通风干燥处,不能靠近热源,不能暴晒,也要防止受潮。

历史的车轮滚滚向前,苍凉浑厚的潮尔声,一如蒙古族文化的深沉、厚重。在党和政府的深切关怀下,潮尔制作技艺必将如一曲悠扬绵长的赞歌流传于世。

(部分内容来源于网络)