□美成

抗日战争期间,革命音乐家麦新创作的歌曲《大刀进行曲》,犹如同仇敌忾、奋勇杀敌的号角,激荡着中华大地。视死如归,宁死不屈的民族气节,凝聚出了中华儿女全民抗战、共御外侮的澎湃力量。

英雄传记与国家誓言

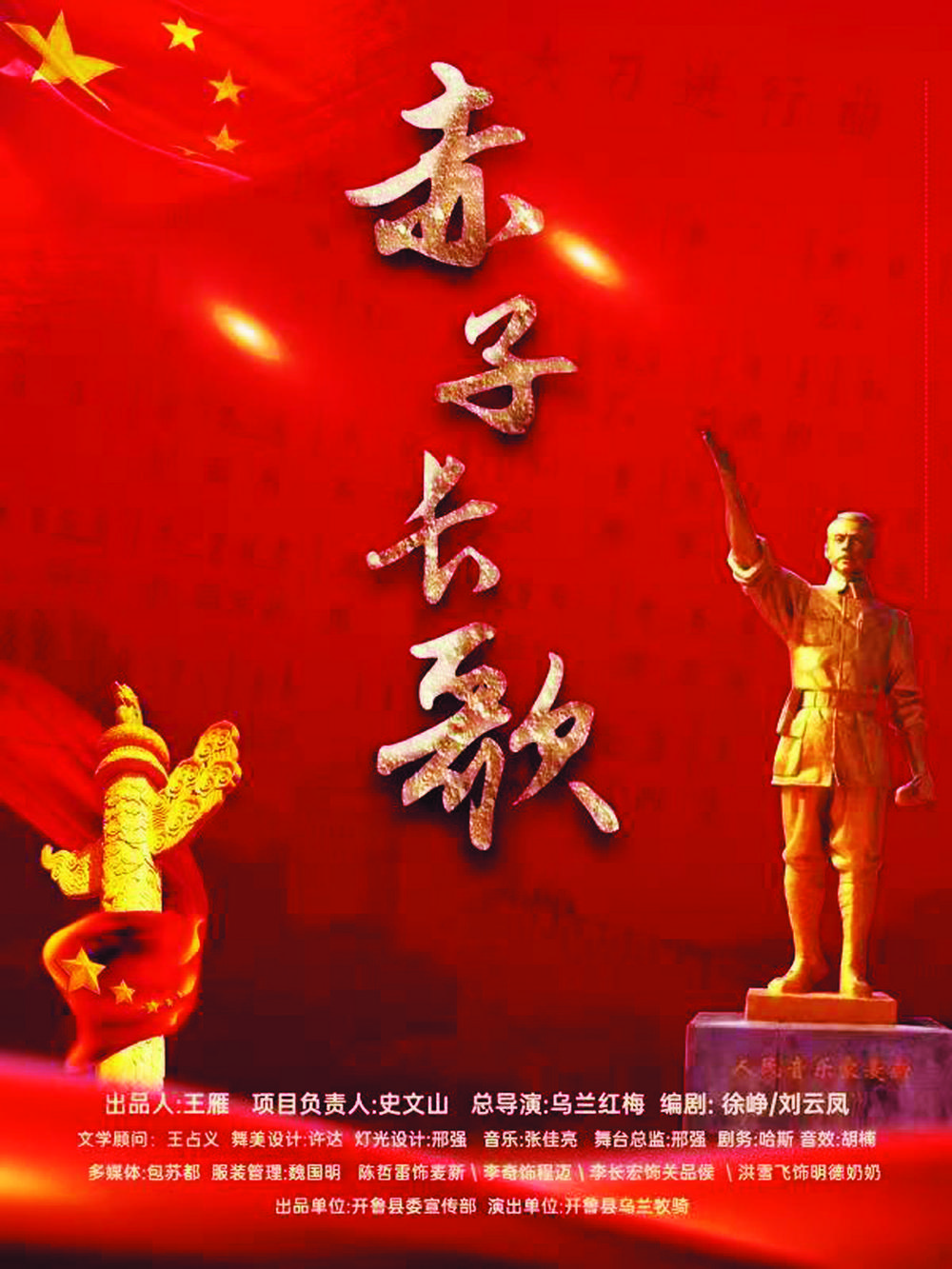

为烈士立碑,为人民立传。7月25日—30日,内蒙古第二十届草原文化节参演剧目,由开鲁县乌兰牧骑演出的话剧《赤子长歌》先后在呼和浩特民族艺术剧院、呼伦贝尔艺术剧院乌兰牧骑宫上演。该剧共分三幕八场,用90分钟的时间,描写了革命音乐家麦新革命、光辉、崇高的一生。

《大刀进行曲》是中国抗日救亡歌曲中一首不可磨灭的代表作。歌曲诞生后,一大批工人、农民、学生、小商贩和社会各界爱国仁人志士深受鼓舞,他们以“天下兴亡、匹夫有责”的爱国情怀,告别家乡、告别亲人,走上前线,用血肉筑起一座反对法西斯,抵御日本侵略者的钢铁长城。话剧《大刀进行曲》以牺牲在开鲁的革命音乐家麦新的一生为叙事主线,紧紧围绕《大刀进行曲》诞生的特殊时刻,及其歌曲广为流传所带来的深刻的社会影响,用话剧的形式真实地再现了革命音乐在鼓舞全国军民抗战斗志中所发挥出来的巨大价值。

《赤子长歌》第二场《决不后退》重点表现了《牺牲已到最后关头》和《大刀进行曲》两首歌曲的创作传播过程。尤其是抗日歌咏会组织者之一张琳,由于积极组织爱国群众学唱抗日歌曲,被日本人逮捕严刑拷打后投入黄浦江的一场戏,在悲愤、压抑、不屈的氛围中“向前走,别退后/生死已到最后关头/同胞被屠杀/土地被强占/我们再也不能忍受/亡国的条件我们决不能接受/中国的领土一寸也不能失守……”歌声从弱到强,用合唱的形式向世界发出了一个时代、一个族群为存亡而战、为国家而战的历史最强音。徐徐展开了一幅牺牲已到最后关头,“四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣”的生动历史画卷。

因此,呈现在舞台上的英雄传奇和人民音乐家、革命音乐家的群像,集中代表了烽火时代中华儿女在最危险的时候发出的“最典型的时代强音和民族精神的象征”。向世界发出了中国人民“誓死不当亡国奴”的誓言。

革命音乐中的信仰之力和崇高之美

话剧《赤子长歌》原名《大刀进行曲》《大刀魂》《麦新》,由开鲁县乌兰牧骑2016年完成创作。2018年《大刀进行曲》曾受内蒙古自治区党委宣传部委派,先后应邀赴江西省南昌市、华东交通大学、井冈山、江苏省常州市和常熟市五地,举办了7场文化艺术交流巡演。2022年,《大刀进行曲》经过重新创作、编排,更名为《赤子长歌》,目前已经先后在区内外演出80多场,好评如潮。

从《大刀进行曲》《大刀魂》《麦新》到《赤子长歌》的更名,充分显现了该剧创作从个体叙事拓展到抗战精神阐释的必然联系。两位编剧亲自参加排练、演出,全体演职人员先后赴井冈山、麦新纪念馆、烈士故里常熟市缅怀先烈足迹,让历史画面不断地融汇、认知不断地升维、精神不断地滋长,最终完成了话剧主题从“英雄说”到“时代说”的大幅度跨越。

《赤子长歌》是一部立足大历史、大背景、大时代,具有特殊精神力的现实主义作品。作品牢牢把握了人物形象和时间叙事两个关键,既突出了麦新“抗日则生,不抗日则死”的个体感知,也通过小桃、秀珍、小可等普通纱厂女工“家仇”的悲惨遭遇,反映了当时中国社会底层抗争意识的觉醒。

《赤子长歌》第一幕《化笔为刀》第一场《信念熔炉》中,麦新、冼星海、吕骥、孟波、向隅、孙慎、张琳等一大批进步爱国青年聚集在上海黄浦江边一座普通的民房中集中亮相,通过扼要简洁的对话介绍了《九一八纪念歌》 《女工叹》 《向前冲》 《女工救国歌》《牺牲已到最后关头》等抗日歌曲的创作过程。寥寥数笔、传神写就一个人的选择和一代人的选择所蕴含的“大历史走向的深刻逻辑”。吕骥:“现在全国各界爱国人士,积极的要求抗战,我们的进步歌曲也要在这个时候发挥出更大的力量。”冼星海:“咱们就把抗日歌曲集当成武器,歌咏会当成阵地。”麦新:“对,我们要把救亡的歌声传送到中国的每一个角落,街头,农村,工厂,学校,商店,军队里……”

随着剧情推进,在“七·七事变”卢沟桥头爆发的枪炮声中,麦新激情创作的《大刀进行曲》迅速传遍全国。通过舞台演员直击人心的精湛演绎,让并不久远的历史清晰浮现,震撼人心的歌曲激发了全民抗战的民族意志,无论是中华民族的觉醒、民族精神的升华,还是中华民族自尊、自信、自立、自强的信念,都达到了前所未有的高度。

这两首歌曲在话剧中的巧妙运用,不仅最大限度地彰显了中国人民百折不挠、永不服输的坚强意志,而且还让观众再次见证了血战到底凝聚出的“抗战精神”所蕴含的信仰之力和崇高之美。

“鲁艺精神”照亮北疆文化

“鲁艺精神”代表了艺术为人民的方向,其核心是为人民服务。《赤子长歌》第三场奔向延安中,舞台背景大写意勾勒了雄浑而朴实的黄土地,具有独特精神气质的土窑洞、宝塔山、延河水,注释着“延安精神”“鲁艺精神”的内涵和延续。毛泽东主席题词的“鲁迅艺术文学院”手迹熠熠生辉。

“在这里的每一次的呼吸,都会凝聚着民族的力量与勇气。”“毛主席把我们桥儿沟的鲁艺称为‘小鲁艺’,把各抗日根据地的广阔天地和丰富的斗争生活称为‘大鲁艺’,号召我们投身到文艺创作源泉的‘大鲁艺’中去。”舞台上,学员和麦新的对话,寥寥数语,真实地再现了毛泽东主席《在延安文艺座谈会上的讲话》提出的“艺术为人民”的文艺方针的产生、发展历程。同时,还通过人物之间的语言互动,有效地扩充了话剧本身的主题和精神内涵。

革命音乐家麦新,把歌声留给了历史,留给了世界,留在了人民心中。他的“艺术为人民”情感价值中所代表的“鲁艺精神”,对于我们立足红色传承,着力打造好“北疆文化”这一具有内蒙古特色的文化品牌,提供了具有时代意义的精神指引和价值引领。

在此,我们期待广大的文艺工作者,要在发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,不断铸就中华文化新辉煌方面久久为功,矢志不渝地继承好“到人民中间去”的优良作风,感受时代脉搏,坚持与人民同心同向同行,在打造“北疆文化”波澜壮阔的雄浑篇章中,开拓出更多的美学意蕴、更大的美学空间。