文/李木子

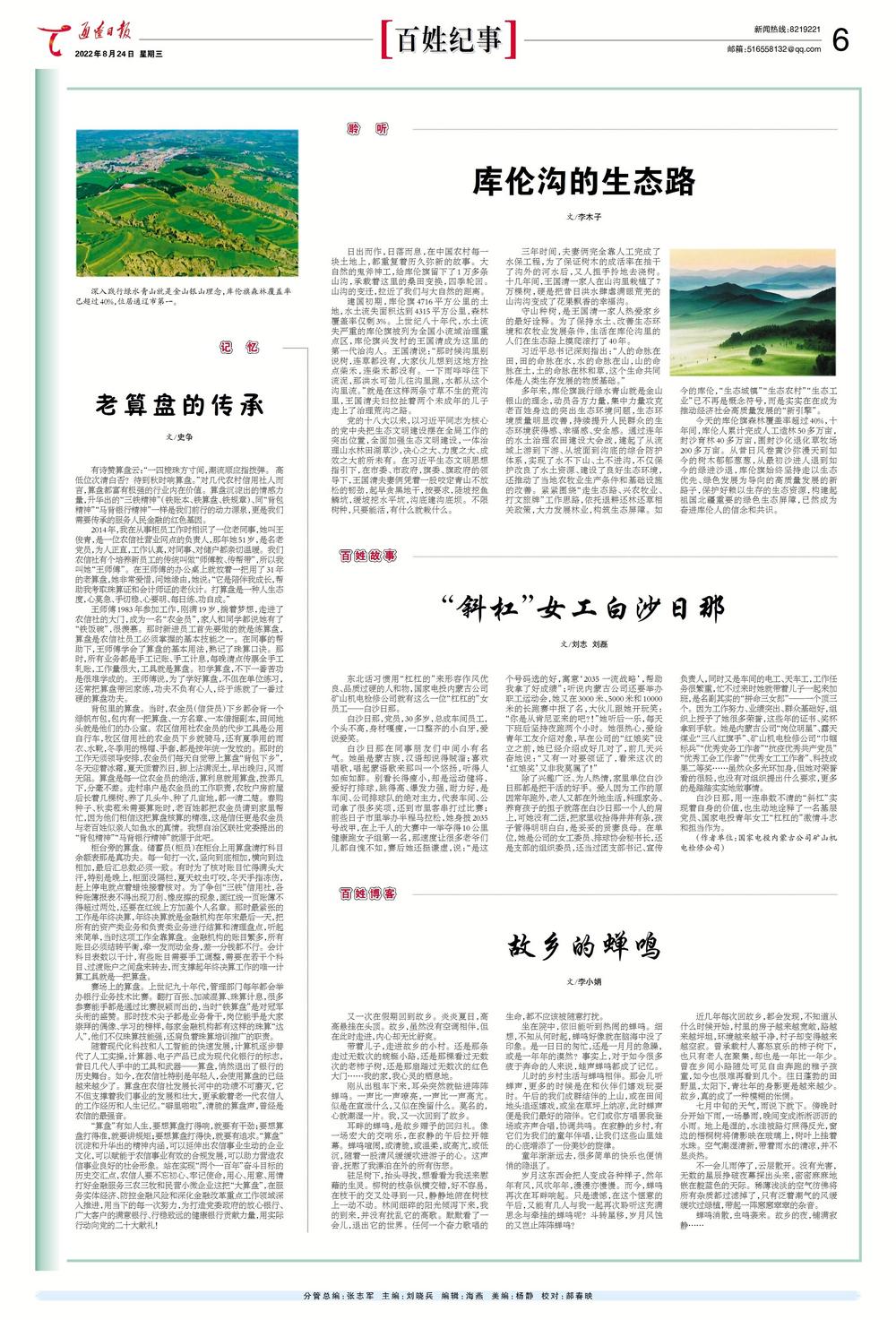

日出而作,日落而息,在中国农村每一块土地上,都重复着历久弥新的故事。大自然的鬼斧神工,给库伦旗留下了1万多条山沟,承载着这里的桑田变换,四季轮回。山沟的变迁,拉近了我们与大自然的距离。

建国初期,库伦旗4716平方公里的土地,水土流失面积达到4315平方公里,森林覆盖率仅剩3%。上世纪八十年代,水土流失严重的库伦旗被列为全国小流域治理重点区,库伦旗兴发村的王国清成为这里的第一代治沟人。王国清说:“那时候沟里别说树,连草都没有,大家伙儿想到这地方捡点柴禾,连柴禾都没有。一下雨哗哗往下流泥,那洪水可劲儿往沟里跑,水都从这个沟里流。”就是在这样两条寸草不生的荒沟里,王国清夫妇拉扯着两个未成年的儿子走上了治理荒沟之路。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,全面加强生态文明建设,一体治理山水林田湖草沙,决心之大、力度之大、成效之大前所未有。在习近平生态文明思想指引下,在市委、市政府,旗委、旗政府的领导下,王国清夫妻俩凭着一股咬定青山不放松的韧劲,起早贪黑地干,按要求,陡坡挖鱼鳞坑,缓坡挖水平坑,沟底建沟底坝。不限树种,只要能活,有什么就栽什么。

三年时间,夫妻俩完全靠人工完成了水保工程,为了保证树木的成活率在抽干了沟外的河水后,又人担手拎地去浇树。十几年间,王国清一家人在山沟里栽植了7万棵树,硬是把昔日洪水肆虐满眼荒芜的山沟沟变成了花果飘香的幸福沟。

守山种树,是王国清一家人热爱家乡的最好诠释。为了保持水土、改善生态环境和农牧业发展条件,生活在库伦沟里的人们在生态路上摸爬滚打了40年。

习近平总书记深刻指出:“人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在林和草,这个生命共同体是人类生存发展的物质基础。”

多年来,库伦旗践行绿水青山就是金山银山的理念,动员各方力量,集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题,生态环境质量明显改善,持续提升人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感。通过连年的水土治理农田建设大会战,建起了从流域上游到下游、从坡面到沟底的综合防护体系,实现了水不下山、土不进沟,不仅保护改良了水土资源、建设了良好生态环境,还推动了当地农牧业生产条件和基础设施的改善。紧紧围绕“走生态路、兴农牧业、打文旅牌”工作思路,依托退耕还林还草相关政策,大力发展林业,构筑生态屏障。如今的库伦,“生态城镇”“生态农村”“生态工业”已不再是概念符号,而是实实在在成为推动经济社会高质量发展的“新引擎”。

今天的库伦旗森林覆盖率超过40%,十年间,库伦人累计完成人工造林50多万亩,封沙育林40多万亩,围封沙化退化草牧场200多万亩。从昔日风卷黄沙弥漫天到如今的树木郁郁葱葱,从最初沙进人退到如今的绿进沙退,库伦旗始终坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展的新路子,保护好赖以生存的生态资源,构建起祖国北疆重要的绿色生态屏障,已然成为奋进库伦人的信念和共识。