文/沃婉晴

她从北京而来,来到扎鲁特草原。30年耕耘在三尺讲台上,她像一粒种子,也像一位播种者,在各民族孩子的心中播种下中华民族共同体意识的种子,让这颗种子生根发芽,直至长成参天大树。她就是兴隆地村小学的普通教师——李素明。她生于1949年,与共和国同龄。她是一位北京知青。她平凡而又不平凡。

50多年前,18岁的李素明坐着牛拉的大胶车来到了插队的兴隆地村。在这里,白天她要跟牧民学习怎样放马养牛,要学习蒙语,要适应吃奶豆腐喝奶茶;到了晚上就住在破败要塌架的土房里,自己烧火劈柴,打水做饭,总而言之,一切都要从头开始学习。生存环境的差异,一度让李素明有了巨大的心理落差。但她并不服软,她开始挑战这个陌生的环境,试探着改变自己的命运。终于,一个机遇来了,扎鲁特旗教育局要招收一批教师,在这次考试中,李素明发挥出色,以全旗第3名的成绩,成为了一名小学教师。在那个时代,扎鲁特是落后的代名词,当她走上讲台,看到孩子们对知识那渴望的眼神,她被触动了。

“我们的祖国是花园,花园里花朵真鲜艳,和暖的阳光照耀着我们,每个人脸上都笑开颜……”这首歌是李素明当年教学生们唱的最多的一首歌。在兴隆地村小学,她既是班主任,同时还是语文、数学、音乐、体育、思想品德老师。一天8节课,李素明都包了。体育课上,她教孩子们玩“老鹰捉小鸡”的游戏,寓教于乐,希望可以让孩子们学会互帮互助,团结友爱;语文课上,她会联系生活中的事物,用辅助记忆的方法来教学生认识汉字;为了让一年级的学生记住拼音字母,她就创作了一首字母歌,边唱边学,不用死记硬背。李素明说,我来自北京,教孩子们普通话和规范汉字这是我的优势,有方言不怕,我一遍一遍地教总会记住的。况且我是兴隆地的老师,这些也是我的责任。

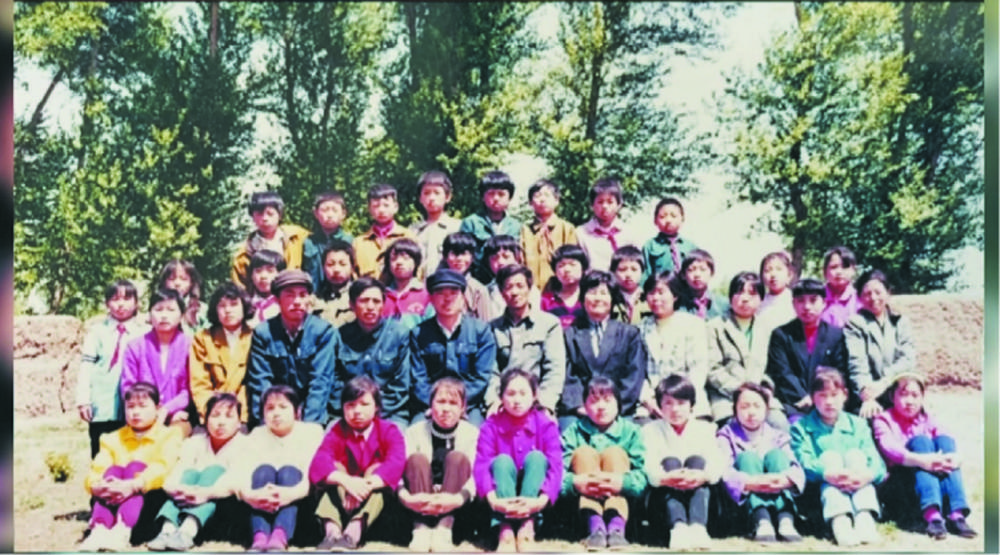

为了有一个好的教学秩序,白天,李素明在班级一坐就是一天,她自己刻蜡纸,油印试卷,给学生讲解试题;到了晚上,李素明就点起一盏煤油灯,点亮小村庄宁静的夜晚。在煤油灯下,她耐心细致地辅导孩子们学习,风雨无阻。一天又一天,一做就坚持了30多年。李素明数不清自己长出了多少根白发,也数不清培养出了多少学生。但她却非常欣慰,因为这其中有很多孩子走出了草原,去追寻更广阔的人生;也有的孩子接过了李素明手中的教鞭,走上三尺讲台,继续这一份神圣的事业。

曾经,李素明也想过离开这片草原,回到北京继续学业,可她放不下这里的学生,这些她深爱着的学生。于是,她在这里扎根,在这里教书育人,让各民族的孩子一起学习、一起成长,让孩子们的目光看向远方,让他们爱家乡、爱草原、爱祖国,更爱中华民族。

“汉族离不开少数民族、少数民族离不开汉族、各少数民族之间也相互离不开。” 习近平总书记的深切要求,是牢固铸就中华民族共同体意识、引领全国各族人民共逐伟大中国梦的思想根基。各民族文化上兼收并蓄,情感上相互亲近,各族人民同呼吸、共命运、心连心,像石榴籽一样紧紧抱在一起,这是中华民族具有强大凝聚力和非凡创造力的重要源泉。