文图/本报记者 王利平

非物质文化遗产是一个民族历经千百年传承下来的最稳定、最优秀的文化基因,是一个民族共同的文化记忆。随着时代变迁,这些优秀的传统民族文化正在面临后继乏人、受众数量日渐萎缩的困境,于是,掀起了一场浩浩荡荡的抢救保护文化遗产运动。在这个过程中,许多非物质文化遗产传承人,开始走进世人的视野。人们称他们为民间文化的“活化石”,他们才华在身、技艺高超,承载着大量的历史讯息,灿烂文化靠他们代代相传,有的一传几十年,甚至数百年。

通辽市民族风情浓郁,文化底蕴深厚,素有“蒙古族民歌之乡”“民族曲艺之乡”“乌力格尔之乡”美誉,科尔沁民歌、乌力格尔、蒙古四胡等均跻身于国家非物质文化遗产之列。今天让我们走近非遗传承人,听听他们的传承故事。

达尔罕歌王查干巴拉与科尔沁民歌

科尔沁叙事民歌,通常简称为科尔沁民歌,以其音乐段落短小、节奏明快、内容切实贴近生活,并且便于演唱等特点,深受科尔沁地区人民喜爱。

在科尔沁叙事民歌盛行的阶段,善于演唱民歌的艺人往往掌握几百甚至上千首民歌,科尔心草原“民歌海洋”的美誉也是因此得名,其数量之大,内容之丰富在中国民歌发展史上极为罕见。科尔沁叙事民歌代表作有《嘎达梅林》《达那巴拉》《韩秀英》《扎那巴拉吉尼玛》等。

科尔沁叙事民歌在音乐上具有极高的审美价值和学术价值,它音乐手法严谨,转调手法高明,并且具有鲜明的科尔沁地方特色。在曲调中不仅有一般性的起、承、转、合等手法,更重要的是运用变化音、离调、转调、调式交替、色彩渗透等音乐手段,使其旋律个性特点鲜明,明显有别于其他民族和地区的民歌风格;科尔沁民歌在文学上也具有鲜明特色,每一首民歌都具有相对完整的故事情节。歌曲中所记述都是真人真事,叙事情节、人物关系和形象描述非常完整。

查干巴拉是科尔沁短调民歌的杰出代表,能熟练地演唱200余首不同体裁的民间歌曲,被称为达尔罕歌王。1926年,查干巴拉出生在科尔沁左翼中旗舍伯吐镇德兴阿套布嘎查,他自幼失去双亲,在饥寒交迫中度过了童年和青少年。他从小就热爱科尔沁民歌,曾向金宝、艾白等民间艺人学习,10岁开始在各种喜庆宴会上表演,成了当地有名的民间歌手。

查干巴拉儿时命运多舛,中年又丧妻,他怕两个年幼的女儿受委屈,不肯续弦,一个人既当爹又当娘。然而生活的艰辛和坎坷都没能阻挡他传承和演唱民歌的脚步。他带着女儿们不畏酷暑和严寒走村入户,将一首首古老的科尔沁民歌演绎得深情而动人。他的足迹遍布科尔沁草原,他的歌声响彻牧民的场院和毡房。无论命运多坎坷,无论贫穷与饥饿,他演唱和传承科尔沁民歌的意志和歌声都没有停歇过,他把一生都献给了科尔沁民歌。

十年浩劫,科尔沁民歌受到了严重的损毁,“文革”以后,查干巴拉收集、整理、传承、演唱民歌300多首,为保护科尔沁民歌作出了杰出的贡献。1984年,内蒙古人民出版社出版了《民歌——民间歌手查干巴拉演唱集》,收入了他演唱的286首民歌,同时还制作发行了演唱磁带。

查干巴拉还在传承民歌的基础上进行了改革和创新,形成了独特的查干巴拉风格的科尔沁民歌流派。他还把对党的热爱和对新社会的赞美之情融入到民歌的创作中。他不但自编自演了新民歌,还无私地将自己的演唱艺术和技巧传授给他的弟子们,使科尔沁民歌得以传承和发展。

1957年,查干巴拉作为科尔沁草原上闻名遐迩的民间艺术家应邀到内蒙古人民广播电台传授民歌,培养年轻歌手。1963年,我国著名歌唱家郭兰英到通辽演出时,评价查干巴拉的演唱声情并茂,独辟蹊径,力求创新,通过对歌词灵活多变的处理,使演唱既传神又传情。1989年,查干巴拉参加内蒙古首届蒙古族歌曲电视大赛,被授予“达尔罕歌王”的荣誉称号。

在科尔沁草原上,查干巴拉是20世纪农牧民精神文化生活的领袖。生病的老人说,听了查干巴拉的演唱便死而无憾了;农牧民说,咱就买有查干巴拉唱歌的那种收音机。

查干巴拉曾三次进京演出,先后受到了周总理等国家领导人的接见。他还被收录到《中国当代文艺家名人录》和《中国少数民族艺术家辞典》;他生前曾任内蒙古民间文艺家协会副主席、中国民间艺术家研究会会员、中国曲艺家协会会员、中国歌谣协会会员、内蒙古音乐家协会会员、哲盟和左中政协委员。

如今,查干巴拉已经去世30多年,而他的弟子们不负所望,正在像他一样为草原牧民演绎着一首首悠扬高亢的科尔沁民歌,一代大师的艺术影响鼓励后辈们继往开来,将科尔沁民歌代代相传,生生不息。

传承悠扬的天籁

1954年,赛音毕力格出生于库伦旗三家子镇哈拉胡硕嘎查。他的母亲特别喜欢唱歌,常在民歌的曲调上自己编歌词歌唱社会主义新生活,歌唱共产党,在村里素有“图如音道沁”(讴歌祖国的歌手)称号,赛音毕力格在母亲的歌声中长大。

受母亲影响,他非常喜欢科尔沁民歌,在小学二三年级读书的时候,跟着大队的艺术团参加了很多文艺演出,艺术团的珠美其其格、包玉荣老师都教了他不少东西。他刚开始唱民歌《努恩吉雅》《达古拉》《订何尔扎布》等民歌,后来唱《上海生产的半导体》《赞歌》以及一些革命歌曲。那时,别人称呼他“小歌唱家”,让他非常开心。

赛音毕力格的小学音乐老师叫照日格图,是额尔根锡伯人,会吹笛子,他也借表哥的笛子跟老师学会了吹笛子。在“文革”开始后,父亲不让他再上学,他便成天跟着父亲放猪或看牛犊。后来,他又上学了。在三家子镇中学读书的时候,去库伦参加乌兰牧骑招演员的考试,最终考上了库伦旗乌兰牧骑当了舞蹈演员。

1972年2月,他成了库伦旗乌兰牧骑的正式演员,平常除了练舞蹈以外,他一有空就自己练唱歌,拉二胡。有一次,他在参加多人说唱的好来宝节目时,导演老师发现了他嗓子条件很好,从此以后让他练独唱,下乡演出也给了他唱独唱的机会。

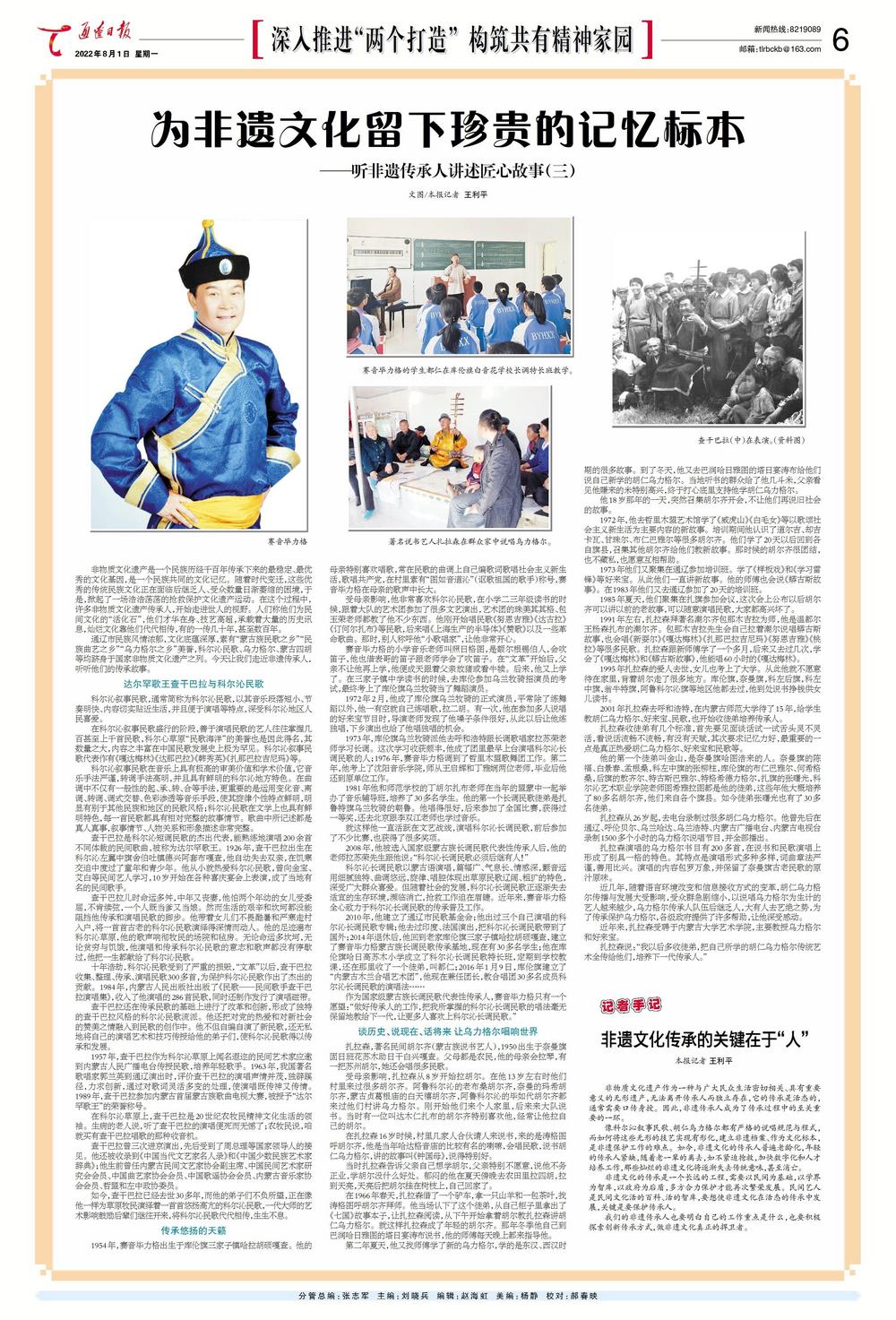

1973年,库伦旗乌兰牧骑派他去呼和浩特跟长调歌唱家拉苏荣老师学习长调。这次学习收获颇丰,他成了团里最早上台演唱科尔沁长调民歌的人;1976年,赛音毕力格调到了哲里木盟歌舞团工作。第二年,他考上了沈阳音乐学院,师从王启辉和丁雅娴两位老师,毕业后他还到原单位工作。

1981年他和师范学校的丁胡尔扎布老师在当年的盟蒙中一起举办了音乐辅导班,培养了30多名学生。他的第一个长调民歌徒弟是扎鲁特旗乌兰牧骑的朝鲁。他唱得很好,后来参加了全国比赛,获得过一等奖,还去北京跟李双江老师也学过音乐。

就这样他一直活跃在文艺战线,演唱科尔沁长调民歌,前后参加了不少比赛,也获得了很多奖项。

2008年,他被选入国家级蒙古族长调民歌代表性传承人后,他的老师拉苏荣先生跟他说:“科尔沁长调民歌必须后继有人!”

科尔沁长调民歌以蒙古语演唱,篇幅广、气息长、情感深,颤音运用细腻独特、曲调悠远,旋律、唱腔体现出草原民歌辽阔、粗犷的特色,深受广大群众喜爱。但随着社会的发展,科尔沁长调民歌正逐渐失去适宜的生存环境,濒临消亡,抢救工作迫在眉睫。近年来,赛音毕力格全心致力于科尔沁长调民歌的传承普及工作。

2010年,他建立了通辽市民歌基金会;他出过三个自己演唱的科尔沁长调民歌专辑;他去过印度、法国演出,把科尔沁长调民歌带到了国外;2014年退休后,他回到老家库伦旗三家子镇哈拉胡硕嘎查,建立了赛音毕力格蒙古族长调民歌传承基地,现在有30多名学生;他在库伦旗哈日高苏木小学成立了科尔沁长调民歌特长班,定期到学校教课,还在那里收了一个徒弟,叫都仁;2016年1月9日,库伦旗建立了“内蒙古木兰合唱艺术团”,他现在兼任团长,教合唱团30多名成员科尔沁长调民歌的演唱法……

作为国家级蒙古族长调民歌代表性传承人,赛音毕力格只有一个愿望:“做好传承人的工作,把我所掌握的科尔沁长调民歌的唱法毫无保留地教给下一代,让更多人喜欢上科尔沁长调民歌。”

谈历史、说现在、话将来 让乌力格尔唱响世界

扎拉森,著名民间胡尔齐(蒙古族说书艺人),1950出生于奈曼旗固日班花苏木助日干白兴嘎查。父母都是农民,他的母亲会拉琴,有一把苏州胡尔,她还会唱很多民歌。

受母亲影响,扎拉森从8岁开始拉胡尔。在他13岁左右时他们村里来过很多胡尔齐。阿鲁科尔沁的老布桑胡尔齐,奈曼的玛希胡尔齐,蒙古贞葛根庙的白天禧胡尔齐,阿鲁科尔沁的毕如代胡尔齐都来过他们村讲乌力格尔。刚开始他们来个人家里,后来来大队说书。当时有一位叫达木仁扎布的胡尔齐特别喜欢他,经常让他拉自己的胡尔。

在扎拉森16岁时候,村里几家人合伙请人来说书,来的是涛格图呼胡尔齐,他是当年哈达格音庙的比较有名的喇嘛,会唱民歌,说书胡仁乌力格尔,讲的故事叫《钟国母》,说得特别好。

当时扎拉森告诉父亲自己想学胡尔,父亲特别不愿意,说他不务正业,学胡尔没什么好处。郁闷的他在夏天傍晚去农田里拉四胡,拉到天亮,天亮后把胡尔挂在树枝上,自己回家了。

在1966年春天,扎拉森借了一个驴车,拿一只山羊和一包茶叶,找涛格图呼胡尔齐拜师。他当场认下了这个徒弟,从自己柜子里拿出了《七国》故事本子,让扎拉森阅读,从下午开始拿着胡尔教扎拉森讲胡仁乌力格尔。就这样扎拉森成了年轻的胡尔齐。那年冬季他自己到巴润哈日雅图的塔日宴涛布说书,他的师傅每天晚上都来指导他。

第二年夏天,他又找师傅学了新的乌力格尔,学的是东汉、西汉时期的很多故事。到了冬天,他又去巴润哈日雅图的塔日宴涛布给他们说自己新学的胡仁乌力格尔。当地听书的群众给了他几斗米,父亲看见他赚来的米特别高兴,终于打心底里支持他学胡仁乌力格尔。

他18岁那年的一天,突然召集胡尔齐开会,不让他们再说旧社会的故事。

1972年,他去哲里木盟艺术馆学了《威虎山》《白毛女》等以歌颂社会主义新生活为主要内容的新故事。培训期间他认识了道尔吉、却吉卡瓦、甘珠尔、布仁巴雅尔等很多胡尔齐。他们学了20天以后回到各自旗县,召集其他胡尔齐给他们教新故事。那时候的胡尔齐很团结,也不藏私,也愿意互相帮助。

1973年他们又聚集在通辽参加培训班。学了《样板戏》和《学习雷锋》等好来宝。从此他们一直讲新故事。他的师傅也会说《蟒古斯故事》。在1983年他们又去通辽参加了20天的培训班。

1985年夏天,他们聚集在扎旗参加会议,这次会上公布以后胡尔齐可以讲以前的老故事,可以随意演唱民歌,大家都高兴坏了。

1991年左右,扎拉森拜著名潮尔齐包那木吉拉为师,他是温都尔王杨森扎布的潮尔齐。包那木吉拉先生会自己拉着潮尔说唱蟒古斯故事,也会唱《新耍尔》《嘎达梅林》《扎那巴拉吉尼玛》《努恩吉雅》《桃拉》等很多民歌。扎拉森跟新师傅学了一个多月,后来又去过几次,学会了《嘎达梅林》和《蟒古斯故事》,他能唱60小时的《嘎达梅林》。

1995年扎拉森的爱人去世,女儿也考上了大学。从此他就不愿意待在家里,背着胡尔走了很多地方。库伦旗,奈曼旗,科左后旗,科左中旗,翁牛特旗,阿鲁科尔沁旗等地区他都去过,他到处说书挣钱供女儿读书。

2001年扎拉森去呼和浩特,在内蒙古师范大学待了15年,给学生教胡仁乌力格尔、好来宝、民歌,也开始收徒弟培养传承人。

扎拉森收徒弟有几个标准,首先要见面谈话试一试舌头灵不灵活,看说话流畅不流畅,有没有天赋,其次要求记忆力好,最重要的一点是真正热爱胡仁乌力格尔、好来宝和民歌等。

他的第一个徒弟叫金山,是奈曼旗哈图浩来的人。奈曼旗的陈福、白景春、孟根桑,科左中旗的张柳柱,库伦旗的布仁巴雅尔、何希格桑,后旗的敖齐尔、特古斯巴雅尔、特格希德力格尔,扎旗的张曙光,科尔沁艺术职业学院老师图希雅拉图都是他的徒弟,这些年他大概培养了80多名胡尔齐,他们来自各个旗县。如今徒弟张曙光也有了30多名徒弟。

扎拉森从26岁起,去电台录制过很多胡仁乌力格尔。他曾先后在通辽、呼伦贝尔、乌兰哈达、乌兰浩特、内蒙古广播电台、内蒙古电视台录制1500多个小时的乌力格尔说唱节目,并全部播出。

扎拉森演唱的乌力格尔书目有200多首,在说书和民歌演唱上形成了别具一格的特色。其特点是演唱形式多种多样,词曲章法严谨,善用比兴。演唱的内容包罗万象,并保留了奈曼旗古老民歌的原汁原味。

近几年,随着语言环境改变和信息接收方式的变革,胡仁乌力格尔传播与发展大受影响,受众群急剧缩小,以说唱乌力格尔为生计的艺人越来越少,乌力格尔传承人队伍后继乏人,大有人去艺绝之势,为了传承保护乌力格尔,各级政府提供了许多帮助,让他深受感动。

近年来,扎拉森受聘于内蒙古大学艺术学院,主要教授乌力格尔和好来宝。

扎拉森说:“我以后多收徒弟,把自己所学的胡仁乌力格尔传统艺术全传给他们,培养下一代传承人。”

记者手记

非遗文化传承的关键在于“人”

本报记者 王利平

非物质文化遗产作为一种与广大民众生活密切相关、具有重要意义的无形遗产,无法离开传承人而独立存在,它的传承是活态的,通常需要口传身授。因此,非遗传承人成为了传承过程中的至关重要的一环。

像科尔沁叙事民歌、胡仁乌力格尔都有严格的说唱规范与程式,而如何将这些无形的技艺实现有形化,建立非遗档案、作为文化标本,是非遗保护工作的难点。如今,非遗文化的传承人普遍老龄化,年轻的传承人紧缺,随着老一辈的离去,如不紧迫抢救,加快数字化和人才培养工作,那些灿烂的非遗文化将逐渐失去传统意味,甚至消亡。

非遗文化的传承是一个长远的工程,需要以民间为基础,以学界为智库,以政府为后盾,多方合力保护才能再次繁荣发展。民间艺人是民间文化活的百科、活的智库,要想使非遗文化在活态的传承中发展,关键是要保护传承人。

我们的非遗传承人也要明白自己的工作重点是什么,也要积极探索创新传承方式,做非遗文化真正的捍卫者。